ASSOCIATION

pour la DÉFENSE du

PATRIMOINE COMMUNAL du pays d'Annot

(04240)

-

- Qu'est

ce que l'ADPC ?

- Les rues et les places

- Les édifices et les monuments

- A deux pas d'ici...

- Au XXIème siècle

- Les templiers à ANNOT

- Noël à ANNOT

- Cartes

postales NB

- ✩=

Ctrl + D

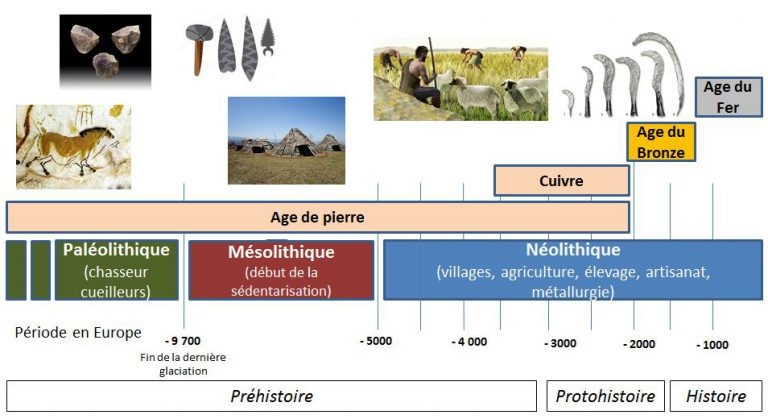

Qu’est-ce

que le Néolithique ?

Vers

10 000 ans avant notre ère, un réchauffement climatique irréversible,

modifie les conditions d’existence des dernières populations

préhistoriques.

Celles-ci

abandonnent un mode de subsistance essentiellement prédateur, telles

que la chasse, la pêche et la cueillette, pour désormais s’orienter

vers des activités de production : la domestication des animaux et des

végétaux.

C’est

le Néolithique.

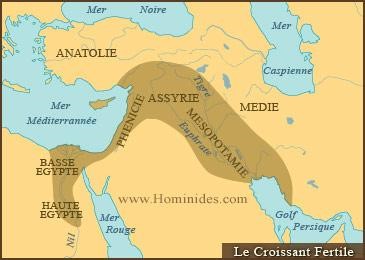

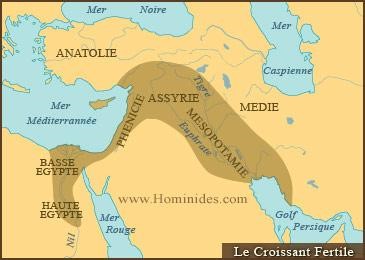

Son

origine se situe au Proche-Orient, dans une zone appelée "le croissant

fertile" à partir de 9500 avant notre ère.

Il

apparaît plus tardivement

en France sur la côte méditerranéenne autour de 5500 avant notre ère.

Ce

processus irréversible, qui porte les prémices du monde moderne, a

apporté la sécurité alimentaire, créé des surplus, transformé la nature

vivante.

Pour

la première fois de son apparition, l’homme tentait de maîtriser la

nature et s’en affranchissait avec comme conséquence un développement

démographique sans pareil.

Son

apparition est un saut évolutif considérable pour l’espèce humaine,

l’une des transformations fondamentales qu’a connue l’humanité.

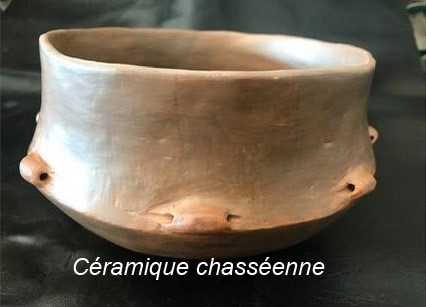

Le

néolithique moyen et la culture chasséenne

Vers 4700/4500 avant notre ère, le processus de néolithisation, débuté

au Néolithique ancien, semble achevé.

La

plupart des populations pratiquent majoritairement l’économie de

production et sont sédentarisées.

Cette

époque voit l’émergence du Chasséen ancien (en raison du site référent

de Chassey en Bourgogne), culture unificatrice, qui inscrit

progressivement son impact, vers le Nord.

Dans

la deuxième partie de ce Néolithique moyen, à partir de 4200 avant

notre ère, cette culture chasséenne est particulièrement dynamique et

va diffuser son influence sur une grande partie du territoire national

(circulation de matières premières, échanges).

Il

s’agirait là de la première grande civilisation française.

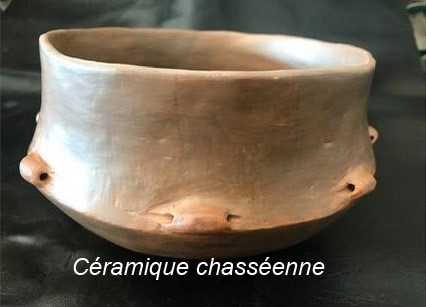

Les

productions céramiques sont très caractéristiques. Les récipients sont

presque exclusivement à fonds ronds et aux parois très soigneusement

polies.

Les

formes sont variées montrant une grande diversité de fonctions.

Certaines

sont équipées de protubérances perforées verticalement (en flûte de

pan) ou horizontalement, dans le but de les suspendre dans l’habitat.

Le

Chasséen méridional reste également attaché aux productions de belles

lames caractéristiques, détachées par pression à l’aide d’une béquille,

œuvre probablement de spécialistes.

Cette

unité culturelle semble se dissoudre autour de 3500 avant notre ère

dans une multiplicité de groupes régionaux.

C’est

le Néolithique final.

Durant

cette nouvelle période, sur le plan de l’organisation sociale

économique et technique, rien ne change fondamentalement des tendances

déjà amorcées auparavant : conquêtes de nouveaux espaces, biens de

prestiges échangés à longues distances, comme les grandes haches

polies, enceintes de plus en plus grandes…

Le

véritable changement viendra à la fin de cette période, vers 2500 av.

notre ère, avec l’apparition de la métallurgie du cuivre.

Gilles

Loison,

archéologue

retraité de l’Inrap et de l’UMR 5608 du Cnrs

ancien

enseignant à l’Université Paul Valéry de Montpellier.